Gerne zugespitzt. Nicht die Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit. Von Wolfgang Stock, Ex-Cheflektor ECON Verlag.

Foto: Daniel Biskup.

Eine Autoren-Vita oder ein CV zu schreiben, das ist anspruchsvoller, als man denkt. Curriculum Vitae, lateinisch, zu Deutsch Lebenslauf. Lebenslauf sagt heute keiner mehr. Auch weil es sich international so eingebürgert hat. Also CV. Oder in unserer Branche: Autoren-Vita. Eine solche Vita ist eine kleine Kunstform, keine Angst, man kann sie leicht erlernen.

Für eine Autorin oder einen Autor ist es mit dem bloßen Runterleiern der Fakten bei weitem nicht getan. Nicht nur den sachlichen Rahmen, wer bin ich, möchte ich aus einer Autoren-Vita erfahren. Sondern auch, wie bin ich. Den Charakter hinter der Fassade möchte ich erahnen können. Kurz: Den Menschen hinter den Fakten.

Der Subtext eines CV kreist immer auch um Fragen wie: Was zeichnet mich aus als Person? Was ist das Besondere an mir? Eine Autoren-Vita wirkt wie ein berufliches Aushängeschild, es prangt wie das Firmenschild über Ihrem Laden. Warum soll ich bei Ihnen kaufen? (Für einen Autor auf Suche: Was macht mich für einen Verlag interessant?)

Eine Vita kann man in der ersten oder in der dritten Person schreiben. Die dritte Person singular ist nüchtern und distanziert. Die erste Person ist persönlich, ich ziehe sie eigentlich vor. Beim Klappentext im Buch wird dann meist die dritte Person verwendet (was logisch erscheint, denn Absender ist diesmal der Verlag).

Doch nun zum Inhalt der Autoren-Vita. Zuerst die Basics: Überschrift, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort. Darunter Postanschrift, E-Mail, Handy-Nummer. Dann Ausbildung und Beruf. So weit die Pflicht. Bis hierher kein Problem. Jetzt kommt die Kür.

Dazu meine 10 Tipps:

- Kurz und knackig. Keine Romane. Wenn im Verlag ein CV von zwei oder drei Seiten eintrudelte, wusste ich sofort: Ein großer Plauderer vor dem Herrn. Der erste Fehler, der gemacht wird: eine Autoren-Vita überladen. Die goldene Regel vielmehr: Kurz. Eine Seite ist ideal. Quasseln ist ein Zeichen von Unsicherheit.

- Lesbares Layout. Kein enges Schriftbild, sondern Platz zum Atmen, wir bewegen uns in der Medienbranche. Zum Beispiel mit graphischen Modulen und Farbblöcken. Online gibt es dazu gute Formatvorlagen.

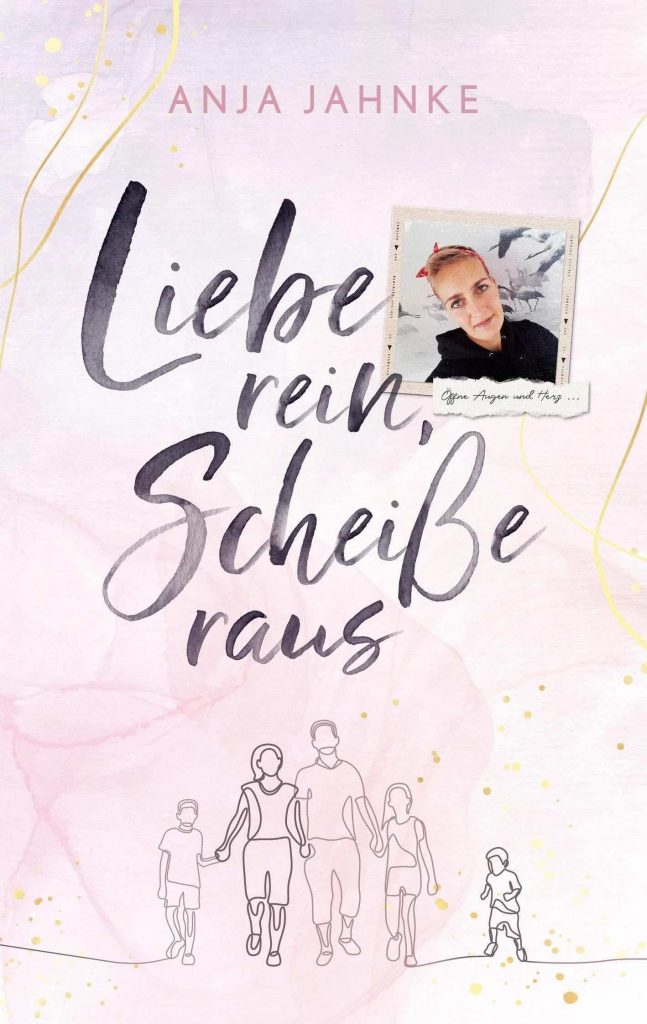

- Ein hübsches Foto. Hier scheiden sich die Geister, in den USA wird ganz aufs Foto verzichtet. Für mich bliebe da ein Fragezeichen. Denn ein sympathisches Portrait, geschossen von einem professionellen Fotografen, vermittelt den ersten Eindruck. Der Mensch ist ein optisches Wesen. Und spätestens als veröffentlichter Buchautor müssen Sie ja mit Foto präsent sein.

- Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Man kommt ein Stück weiter, wenn man sich in den Empfänger hineinversetzt. Was ist ihm wichtig? Worauf achtet er? Der große Fehler: Man baut sein CV so auf, wie man es selber lesen will. Schlauer wäre es, daran zu denken, was den Empfänger interessiert.

- Kompetenz als Autor belegen! Ein Verlag legt Wert auf Absenderkompetenz. Die Hundert-Dollar-Frage: Was kennzeichnet Sie als Autor? Hier nicht groß schwafeln. Eine Aussage! Die Kompetenz-Fäden Ihrer Biografie nüchtern zusammenführen. Als Beispiel: „Ich bin ein Physiker, der Sci-Fi-Romane schreibt.“

- Aus, in und für die Zielgruppe: Sie tummeln sich in der Zielgruppe? Wunderbar! Verlage denken in Zielgruppen und Segmenten. Eine Affinität zur Zielgruppe ist selbstverständlich und sollte klar benannt werden, nicht nur bei Sachbüchern.

- Bisherige Veröffentlichungen. Zeitungsartikel, Reportagen, Self Publishing. Alles wichtig und nötig. Als Indiz, dass Sie schreiben können. Wenn es zu lang wird, nur die drei Wichtigsten. Alle Angaben chronologisch, das neueste zuerst. Wenn Sie keine Publikationen vorzuweisen haben, diesen Punkt einfach weglassen. Versuche, mit VHS-Kursen oder Ähnlichem aufzuplustern, geraten albern.

- Social Media is King: Mit einer sichtbaren Präsenz in Social Media können Sie punkten. Eigene Facebook-Gruppe, eine Themen-Page, eigenes Blog, Instagram – so etwas will ein Lektor lesen. Nicht welchen Hobbys man nachgeht, wenn man am Wochenende durch den Wald spaziert.

- Mediale Wirkung: Ein Autor sollte geeignet sein für Interviews in Radio und TV. Für Lesungen in Buchhandlungen, für Auftritte auf Buchmessen. Wenn Sie Vorträge oder Seminare halten, wenn Sie Erfahrung als Schauspieler oder Radiomoderator besitzen, dann sind dies kleine Vorteile, die genannt werden sollten. Zumal: Ein Referent verkauft auch Bücher bei seinen Seminaren.

- Ein Mensch! Zum Schluss ein emotionaler Rausschmeißer, der nichts mit Ihnen als Buchautor, aber viel mit Ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Etwas, das in Ihrer Biografie heraussticht, womit man auch den Auftakt zum Small Talk bestreiten könnte. Einen letzten Satz, er sollte sich beim Empfänger einbrennen. Dieser könnte lauten: Hat beim New-York-Marathon den 624. Platz belegt. Oder Sie verfolgen ein Mission Statement, wie die Amerikaner sagen. Was treibt Sie an, wo wollen Sie hin? Dabei darf es zum Schluss ruhig ein wenig menscheln.

Ein bisschen auffallen, es schadet nicht. Vor allem jedoch ist wichtig, in der Autoren-Vita seine Kompetenz und

![]()