In meinem häuslichen Büro läuft die längste Wand nur mit Bücherregalen. 800 Bücher vielleicht. Viele andere habe ich bereits verschenkt, weggeschmissen, verteilt. Wenn jemand zu Besuch kommt und die vielen Bücher erblickt, lautet die erste Frage: Haben Sie die alle gelesen? Viele habe ich sogar als Cheflektor betreut. Andere als Autor geschrieben oder mitgeschrieben. Und die, die dann noch übrig bleiben, habe ich in der Regel tatsächlich auch gelesen.

Über 800 Bücher im Haus. Damit bin ich von vorgestern. Moderne Wohnungen sehen in ihren Wohnzimmern nicht einmal ein schmales Buchregal vor. Das Buch verschwindet so langsam aus Häusern und Wohnungen. Fast unmerklich über die Jahre. Doch der Trend ist eindeutig.

Das Autorenleben ist kein Zuckerschlecken. Obwohl immer noch wichtige Manuskripte geschrieben werden, findet sich oftmals kein Verlag dafür. Wenn es dann doch erscheint, wird es wenig nachgefragt. Die meisten Bücher – Fachleute sagen: über 80 Prozent – verkaufen weniger als 100 Exemplare. In Deutschland erscheinen nach wie vor 70.000 Novitäten pro Jahr, die Durchschnittsauflagen nehmen jedoch merkbar ab.

Die jungen Leute lesen weniger als unsere Generation, es ist kein Vorwurf. Unsere Generation kannte ja kein Smartphone, kein TikTok oder Netflix. Das Angebot zur Mediennutzung war damals mickrig. Sonst wären wohl auch wir für das Buch verloren gewesen. Die Medienlandschaft fragmentiert sich zunehmend. Zum einen liegt dies an der Individualisierung der Lebenswelten, zum anderen an den technologischen Möglichkeiten. Dabei hat das Buch seinen einstigen Sonderstatus verloren.

Es gibt aber auch helle Seiten. Eine Hoffnung: Print on Demand. Self Publishing. Die Gatekeeper-Schranke in den Verlagen ist gefallen. Technologische Fortschritte in Produktion und Vertrieb haben die Buchindustrie kostengünstiger gemacht. Für das einzelne Buch ist es in unseren Tagen einfacher, seine Kosten zu tragen. Ein Innovationssprung.

Oder Amazon. Die größte Buchhandlung der Welt. Die Sichtbarkeit für das einzelne Buch ist so hoch wie niemals zuvor. Für den Verkauf – aus Autorensicht – braucht es nur einen Mausklick des Interessenten. Ich kann an jedem Punkt der Erde mein Buch anbieten und Erlöse generieren. Die Margen sind – alles in allem – fair.

Trotzdem verzeichnen die digitalen Medien eine deutliche Schwachstelle. Nutzer und Nutzerinnen werden von der Quantität schier erschlagen. Die Fähigkeit, unendliche Datenmengen zu speichern und als Lesestoff anzubieten, fördert die Unübersichtlichkeit und mündet in einer frustrierenden Schnelllebigkeit.

Dagegen kann das Buch nach wie vor seine Stärke ausspielen. Dies hat sich in 500 Jahren nicht verändert. Es gibt kein anderes Medium, das einen Sachverhalt so tief und gründlich behandeln kann. Diese Stärke ist dem Buch über die Jahrzehnte nicht genommen worden. Deshalb bin ich sicher, dass es in 100 Jahren noch gedruckten Bücher geben wird.

Trotz zahlreicher disruptiver Medienwechsel hat ein neues Medium nirgends zum Verschwinden des alten beigetragen. Der Film hat das Theater nicht beseitigt, ebenso wie das Streaming dem Fernsehen nicht groß etwas anhaben kann. Das alte Medium ist in der Regel nicht verschwunden, es hat sich

![]()

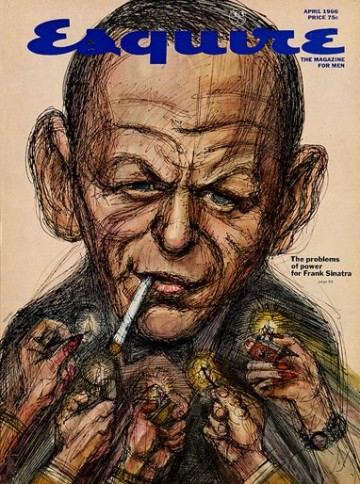

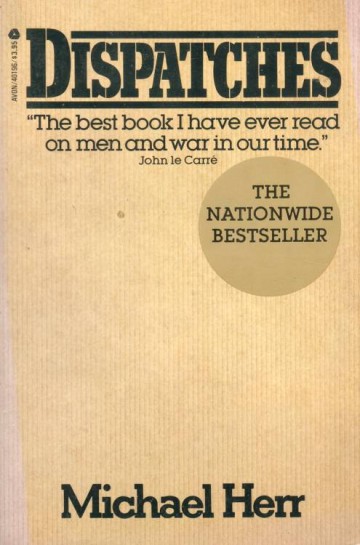

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus.

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus.