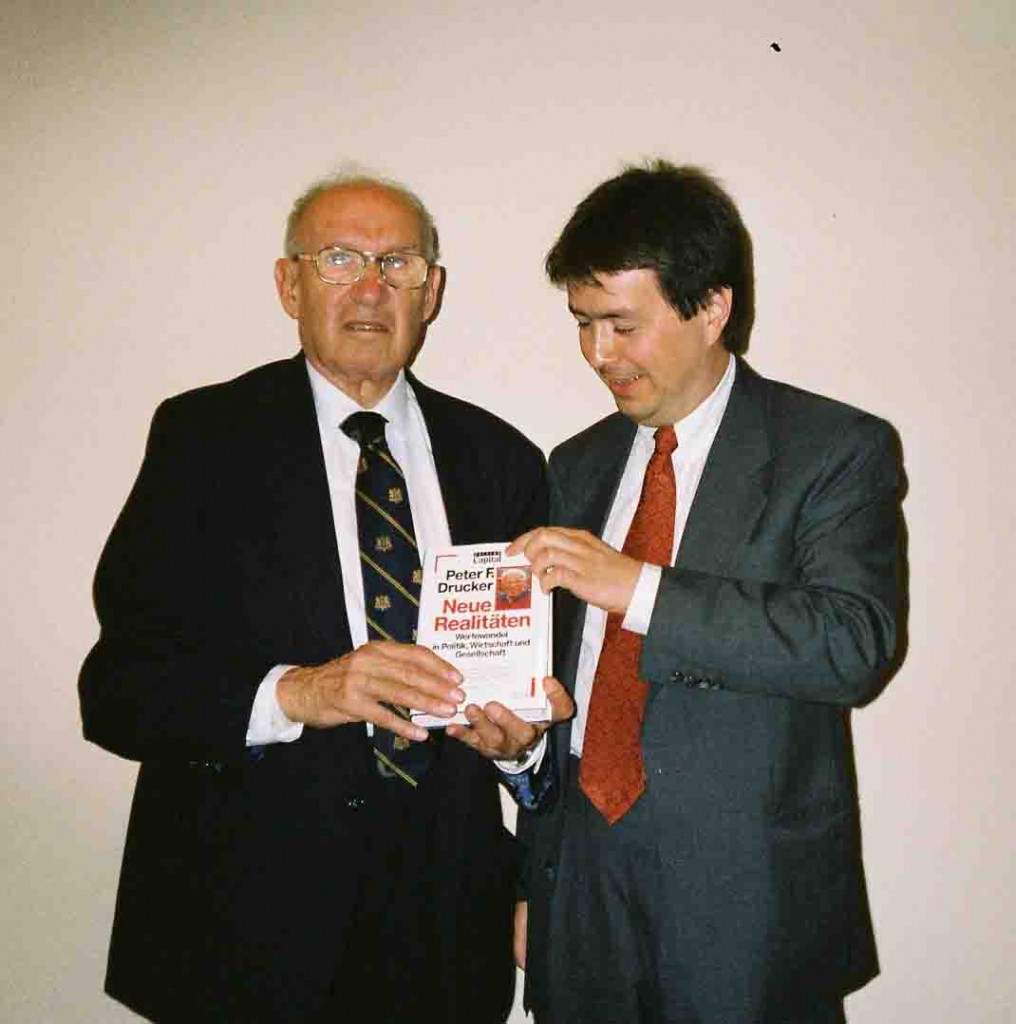

Der Management-Professor nimmt mich freundschaftlich am Arm. Nennen Sie mich Peter, meint Peter F. Drucker bei unserem ersten persönlichen Zusammentreffen 1990 ganz amerikanisch. Ich zögere. Peter, nein, das will mir nicht über die Lippen, selbst wenn mein Verstand es will. Ich kann diesen Mann, der fast fünf Jahrzehnte älter ist als ich, nicht mit dem Vornamen anreden. Peter, das geht einfach nicht.

Ich bleibe zeitlebens beim Professor Drucker. Dabei sind es nicht die Jahre, die zwischen uns liegen, das ist es nicht. Es ist einfach die Statur, die Lebensleistung und auch die Ehrfurcht. Peter Ferdinand Drucker ist der geistige Vater des modernen Managements, der Lehrmeister eines jeden, der gestern und heute in der Wirtschaft Verantwortung trägt.

Die Generation, die in den 1960er und 1970er Jahren an der Universität war, die hat ihn im Studium gelesen. Und auch jene, die nicht studieren konnten, haben seine Bücher verschlungen, weil er sehr klar und verständlich zu schreiben vermochte. Das Führungscredo des Management by Objectives machte den gebürtigen Wiener Peter Drucker unsterblich. Das war damals, wir sprechen vom Jahre 1954, revolutionär und ist heute Allgemeingut.

Führen durch Zielvereinbarungen. Peter Drucker hat MbO als praxistaugliches Rüstzeug entworfen. Wir müssen uns nur in die 1950er Jahre zurück versetzen. Damals regierte in den Unternehmen Befehl und Gehorsam, Betriebe wurden meist wie Militärkompanien geführt oder bestenfalls von einem Patriarchen dominiert. Management by Objectives gewährte nun erstmalig Entfaltungsmöglichkeit und Freiraum für eigene Ideen.

In seinen gut fünfzig Büchern, fast jedes Jahr hat er eines geschrieben und veröffentlicht, brachte der gebürtige Wiener und Exil-Amerikaner einer sich schnell wandelnden Wirtschaft das moderne Management nahe. Drucker hat all das aufgeschrieben, was er in den USA und in Japan beobachtete, er hat dies mit einem profundem historischen Verständnis und einer umfassenden philosophischen Kenntnis zu einer stimmigen Anleitung für die Praxis entwickelt.

Er war mehr Wirtschafts-Historiker denn Management-Guru. Er hat alle wichtigen Themen früh, manchmal als erster, angesprochen. Dezentrales Management, Qualitätsmanagement, technologische Erneuerung, Prozessmanagement, nachhaltiges und ökologisches Wirtschaften, Personalführung, Non-Profit-Management – alles Peter Drucker.

Dieser Mann war so zeitlos klug, man kann auch sagen, weise. Companies don’t make money, companies make shoes. Besser als Peter Drucker kann man es nicht auf den Punkt bringen, und in diesem Bonmot zeigt sich wie aktuell Drucker heute noch ist. Der Gewinn ist für einen guten Unternehmer nicht das Ziel, sondern eine Folge der Zielerreichung.

Für die Wirtschaft und das Management bleibt Peter Drucker der Größte. Er setzt den Maßstab. Mehr geht nicht. Von allen Autoren, die ich hatte, verehre ich Peter Drucker am meisten. Noch heute kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich an unsere Begegnungen denke, vor lauter Hochachtung. Hochachtung vor einem Jahrhundertdenker. Er ist der größte. Einen klügeren habe ich bisher nicht getroffen. Ein großer Denker, der als bescheidener und sympathischer Mensch in Erinnerung bleibt.

![]()