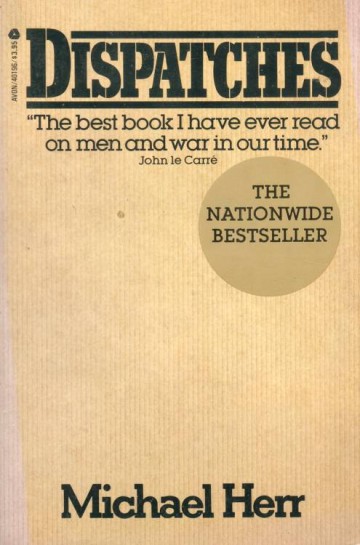

Der Journalist muss reinspringen ins Geschehen, er muss das Blut spritzen sehen, den Staub riechen und das Geschrei hören können. Der Reporter sollte erzählen und eine Geschichten schreiben. Aber nicht mehr wie der General auf seinem Feldherrnhügel, sondern er sollte hinab laufen ins Getümmel.

Der Journalist muss reinspringen ins Geschehen, er muss das Blut spritzen sehen, den Staub riechen und das Geschrei hören können. Der Reporter sollte erzählen und eine Geschichten schreiben. Aber nicht mehr wie der General auf seinem Feldherrnhügel, sondern er sollte hinab laufen ins Getümmel.

Die neue Schule des Journalismus. Der New Journalism geht nah ran, nah wie ein Paparazzo. Das war die Revolution, ausgerufen von jungen Journalisten in den 60er Jahren in den USA.

Das war natürlich nichts für das ehrpusselige Deutschland. Da gab es wenig neuen Journalismus, keine New Journalists von Bedeutung. Keinen wirklichen Star.

Erich Wiedemann hätte sicherlich das Zeug dazu gehabt. Vielleicht hätte er gewollt, aber Der Spiegel nicht. Jörg Fauser und Axel Arens, die wohl grössten Talente, beide zu früh gestorben. Marie Luise Kaltenegger, eine Österreicherin, hat’s gekonnt, ist aber nicht richtig dran geblieben. Jürgen Ploog, der hätte was werden können, wenn er gefördert worden wäre und nicht immer überdrehen würde.

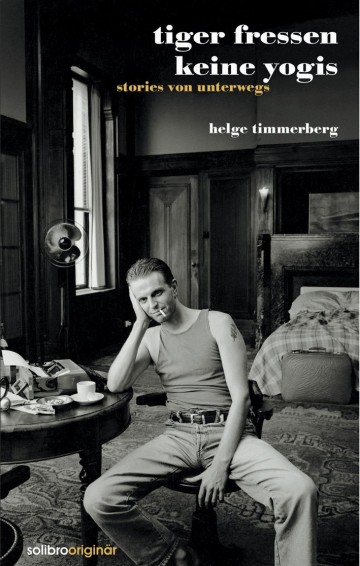

Heute bleibt eigentlich nur einer über. Helge Timmerberg, der ist richtig gut, der kann’s. Auch, weil er sich kompromisslos hinter seine Sache stellt. Als brillanter Stilist überzeugt er obendrein. Eine Stadt-Reportage über Dublin fängt Timmerberg so an: Das Wetter: Beschissen wäre geprahlt. Die Preise: balla-balla. Der Nichtraucherschutz: total durchgeknallt.

Da merkt man bei den ersten Sätzen Leidenschaft, da spürt man Tempo und Humor. Der richtig gute Reporter ist ein streunender Strassenköter und kein parfümierter Pudel. Und Timmerberg gibt den ganz wilden Streuner, einen, der an jeder Ecke schnüffelt.

Nun ist Helge Timmerberg in der Mitte der Gesellschafts angekommen, er schreibt für die BILD am SONNTAG, aus Afrika, was schön und exotisch und ziemlich weit weg ist. Man würde Timmerberg einen Gefallen tun, ihn über sturzlangweilige deutsche Themen schreiben zu lassen, über eine Vorstandssitzung eines Versicherungskonzern meinetwegen, oder über einen Arbeitersportverein in Ostthüringen. Afrika, möchte man sagen, ist einfach. Ob einer wirklich was drauf hat, merkt man bei Ostthüringen. Und Timmerberg hat wirklich eine Menge drauf.

Nach Timmerberg kommt zunächst einmal nichts. Dann vielleicht die heutige Ärmelschoner-Generation der Fichtners, Büschers, Schnibben, Schreps. Dort herrscht allerdings publizistischer Stillstand, denn diese Reporter schreiben seit Jahren genau jenes, was ihr Publikum von ihnen erwartet. Nach dem ersten Satz weiß man, wie es weitergeht, die Perspektive ist immer die gleiche. Inhalte langweilig, Stil gut, aber Timing lau.

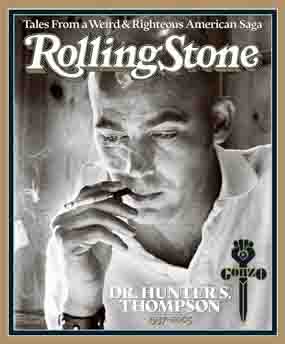

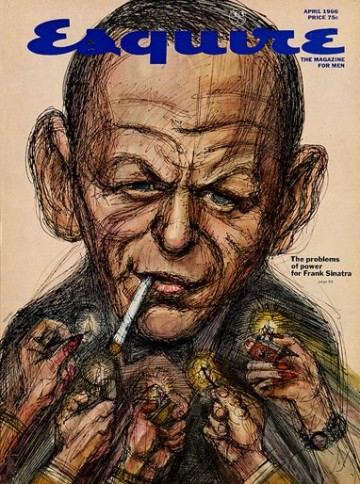

Es finden sich in Deutschland nicht solch mutige unideologische Magazine wie in den USA, die den New Journalists eine Plattform eingeräumt haben: The New Yorker, Atlantic Monthly, Esquire oder Rolling Stone. Wahrscheinlich ist der New Journalism in Deutschland auch an der Armseligkeit seiner Magazine gescheitert.

![]()

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus.

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus.